学校課題のエッセイ・論説文では、導入部(introduction)の重要度は高くないためほとんど無視して良いと思っています。

ただまれに、分量が多めのエッセイや、課題の指示文に導入の内容が無いようなケースでは、メインの主張を提示する前に導入文を1~2文入れたい時があるかもしれません。

今回は、そんな「導入文」について少しだけポイントをお伝えしてみようと思います。

需要は少ないと思いますが、もし「導入文が苦手だな」と思う方がいらっしゃったら、考え方の参考にして頂ければ幸いです。

導入文って必要?

導入文って何?

ここでいう「導入文」とは、冒頭の掴みの文章のことです。

自由英作文やエッセイ課題でよくある論説文タイプの課題では、冒頭で「自分の主張」を提示しますよね。

エッセイでは、いきなりその「主張」の一文を書く前に、そのトピックの背景を簡単に説明したり、読者に興味を持たせるための「掴み」の文章を入れることがあります。そうした文章を、ここでは「導入文」と呼んでいます。

導入文は必要か?

そもそも必要なのかどうかですが、率直に言うと私は学校課題レベルの英作文では必要ないと思っています。

理由は主に下記の2つです。

- 求められている分量(単語数)が少ないため、導入文より本論に字数を割いた方がよい

- 問いの説明文の中に、当該トピックの背景(つまり導入文)が既に書かれていることが多い

近年、人工知能(AI)技術の進化は目覚ましく、AI技術を用いた製品やサービスも身近なものになりました。便利になる一方、AIによって人間の仕事が奪われてしまうと恐れる声も聞かれます。AIの方が人間より優れた能力を発揮する領域はますます増えていくことが予想されます。こうした状況の中、これからの社会を生きていく人々にとって大事な能力、大切にすべき要素は何だと思いますか?理由もあわせて論じてください。

上の問題では、問い(太字の疑問文)の前に、トピックの背景について簡単に紹介されていますよね。これが導入文です。

問いの中に既に導入文がありますので、回答の中で「近年のAI技術の進歩は目覚ましく~、、、」なんて繰り返す必要はないですよね。

200~300単語程度の短い英作文であったり、問題文の中でテーマの背景が既に紹介されているような場合は、いきなり自分の主張から述べてしまって全く問題ないと思います。

エッセイの基本の構成は過去の記事で紹介していますので、よければ併せてご覧ください。

導入の目的

そもそも導入部(Introduction)というのは、「本論を理解してもらうため」に用意するものだと私は思います。

一番読んで欲しいのは本論(自分の主張内容とその根拠)ですよね。

でも、面白そうじゃなかったらそもそも読んでもらえないですし、読者がそのテーマやトピックについて無知であれば、本論の内容が理解してもらえないかもしれません。

そういうリスクを回避するために、「導入」を用意します。

- なぜその話をする必要があるのかを提示し、読者を掴む

- その問題・事象の背景情報を読者に紹介・説明し、本論を理解してもらいやすくする

学術論文の導入部(Introduction)

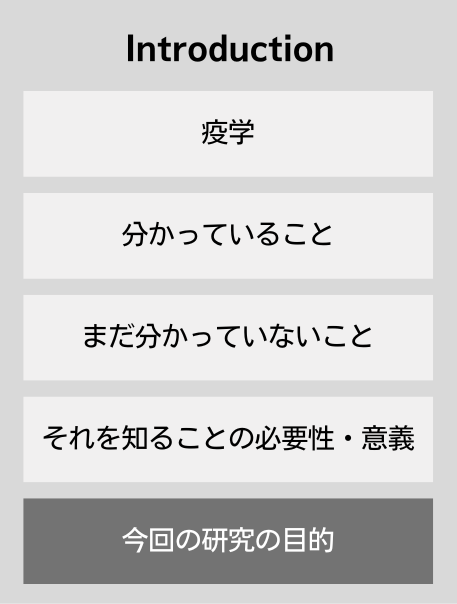

科学論文などでは、Introduction だけで3~5パラグラフ作ります。

本論(研究の中身)を理解してもらうために、まずは背景知識を読者と共有しないといけない訳ですからね。過不足ない説明が必要です。

また、そもそも何故この研究が大事なのか、その意義を理解してもらわないと、続きなんて読んでもらえません。

例えば医学論文の場合、下図のような構成で作成します。Introduction だけで、A4用紙1ページ以上使います。

エッセイの導入文

エッセイではこんな大掛かりな導入をする訳にはいきません。というか、そんなに説明すべきこともありませんけどね。

それでも、基本の考え方は同じです。下の2点を意識しておけば大丈夫です。

- 読者に興味を持ってもらうこと

- トピックの背景を簡単に提示すること(唐突にいきなり主張されても困るから)

エッセイの導入文の作り方

では、エッセイの導入文を作る際のポイントを見ていきましょう。

考える順番に注意

「導入」というからには冒頭の文章になる訳ですが、いきなり導入文から書き始めるのは止めましょう。失敗します。

上でもお伝えした通り、導入はあくまで「メインの主張に繋げるためのサポート」です。主役はあくまで「主張」です。

そのため、まずは「主張」の文章を作ってください。

その文章が出来た後、そこに繋がるように、その主張の文章の「少し手前らへんの背景」をサラッと説明するのがポイントです。

- まず、主張したいこと(主張の文章)を考える

- そのあと、①の内容に繋がるように、その問題・事象について「一般に知られていること・考えられていること」などを1~2文で紹介する文章を考える

導入文のポイント

導入文を作るときは、以下の3点に注意しましょう。

- 自分の主張と離れすぎたこと、関係ないことを書かない

- 知っていることや分かっていることを全て書こうとしない

- 不確かなことは書かない

自分の主張と離れすぎたこと、関係ないことを書かない

上でも書いたように、導入文では主張の文章の「少し手前らへんの背景」を簡単に書くのがポイントです。

「少し手前」というのが抽象的で申し訳ないですが、あまり大きな所まで視野を広げ過ぎないということです。

例は最後に出しますが、例えば「温室効果ガスの抑制」について何か論じるとき、「環境問題」とか「地球温暖化」みたいな大きな話にしてしまわないということです。

たった1~2文の導入文なので、あくまで主張の文章で述べるそのピンポイントのトピックについてだけ触れるようにするのがおすすめです。

知っていることや分かっていることを全て書こうとしない

知識があるとついつい教えたくなってしまいますが、たった1~2文の導入文で、細かい説明は期待されていません。

一般的に知られていることや考えられていること、一般論をサラッと書く程度がちょうどいいです。

不確かなことは書かない

一般論を書くところですので、自信の無いことや不確かな情報は入れないようにしましょう。

導入文の例

最後に2つだけですが導入文の例を置いておきますね。

上で述べた「主張の少し手前らへん」というイメージを掴んでもらえると嬉しいです。

例1

地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出を減らすため、日本は(も)car-free都市を増やすべきだ。

上記の主張の文章に「繋がる」ような導入文を考えます。

car-free都市とあるので、車と温暖化との関連についてまず一言述べたいですね。また、「日本は(も)」とあるので、世界の状況についても触れたいです。

主張の文章に限りなく近い部分の背景説明だけすると、以下のような導入文が作れます。

自動車は温室効果ガス排出の主要な要因だ。世界には、自動車の乗り入れを禁止しているcar-free(自動車禁止)都市が生まれている。

もっと簡単に、car-free都市の説明だけでもいいと思います。

世界には、自動車の使用を完全に禁止している都市(car-free都市)がある。

逆にあまり良くない例は、下のように「温暖化」とかすごく大きな視点に広げ過ぎてしまっているものです。異常気象とか温暖化の弊害とか、細かいことは無限に書けますが、今回の本筋はそこじゃないですからね。

近年、地球温暖化が深刻さを増している。日本でも異常気象が度々観察され、自然や人々の生活に深刻な影響が出ている。

例2

もうひとつだけ考えてみましょう。

日本の学校教育では、紙の教科書や資料を廃止し、完全デジタル化に移行すべきだ。

上の主張に「繋がる」ような導入文を考えます。

ポイントは、「デジタル化」や「デジタル機器の進歩」などに話を広げ過ぎないで、あくまで学校・教育現場に絞るという点ですかね。

近年、ノートパソコンやタブレット端末を授業で使用する機会は多い。しかし、依然として紙媒体のテキストがメインとして使用されている。

近年、一部の学校ではスマホやタブレット端末などの情報機器デバイスの使用が促進されているが、その方針には地域や学校により差がある。

下の例でもおかしくはないと思いますが、そもそも「学校で」という限定した世界の話をしたい訳なので、あえて社会全体に広げる必要性がありません。

コロナ禍のリモートワークの推進により、企業内ではペーパーレス化が急速に進んだ。しかし、社会全体で見るとまだペーパーレス化が追い付いていない領域は多い。そのひとつが、教育現場だ。

たった1~2文しかない導入なので、メインの主張の文章に限りなく近い部分の話だけで収めるのがコツかなと思います。

おわりに

英文エッセイの導入文の作り方や考え方のポイントをご紹介しました。

学校課題や英語試験等の短めの英文エッセイでは、そもそも導入文が必要な場面はほとんどないと思います。

ただ、ちょっとした導入文があるだけで、全体の流れが自然に見えたり、読者を上手く掴めたりすることはあると思います。

導入文って苦手だなと思っている方のヒントになる情報が少しでもあれば嬉しいです。